Heimatbrief 76, Dezember 2022

Zwei Flüchtlinge aus Kreuzingen in Nordschweden

Im April 1939 kamen zwei Jungen aus Kreuzingen (Groß Skaisgirren) im Kreis Elchniederung/ Ostpreußen in ein kleines Dorf in Nordschweden. Der 15-jährige Stefan und der 11-jährige Hans-Dieter Grodszinsky kamen als Flüchtlinge, allein ohne ihre Eltern. Sie verbrachten dann ihr ganzes Leben im nördlichen Schweden.

Sie wollten nicht über ihre Familie oder ihre Zeit in Deutschland erzählen. Niemand wusste so genau, woher in Deutschland sie kamen. Heute ruhen die beiden ostpreußischen Jungen auf dem Friedhof in Junsele. Dokumente im schwedischen Reichsarchiv erzählen, dass die beiden Jungen aus Kreuzingen (Groß Skaisgirren) kamen. Sie waren Teil einer Gruppe von 500 jüdischen Kindern, die aus Deutschland 1939 nach Schweden ausreisen durften,

auf Grund einer Ausnahmeregelung, verhandelt mit der schwedischen Regierung durch die kleine jüdische Gemeinde in Stockholm.

Hoffentlich haben Leser und Mitglieder der Kreisgemeinschaft Elchniederung weitere Erinnerungen, Auskünfte oder Bilder über die Familie Grodszinsky, ihre Verwandten und ihr Möbel- und Textilienkaufhaus in Kreuzingen. Es wäre wertvoll, mehr über diesen Teil jüdischer und ostpreußischer Geschichte zu erfahren.

Hier im Artikel folgt, was ich bis jetzt gefunden habe.

Bei den Erben von Stefan Grodszinsky haben wir in seinem alten Haus ein Fotoalbum entdeckt, mit Fotos von Groß Skaisgirren (Kreuzingen). Die Grodszinskys hatten ein großes Wohn- und Kaufhaus in der Hauptstraße.

Stefan Grodszinsky war am 24. Februar 1924 geboren, Hans-Dieter Grodszinsky am 13. Juni 1928. Der Vater Paul Grodszinsky, geboren am 10. Dezember 1889 in Groß Skaisgirren, hatte die Firma von seinem Vater Markus Grodszinsky geerbt. Er besuchte das Gymnasium in Tilsit. Die Mutter Elfriede geborene Demant war am 4. Juli 1897 in Popelken (Markthausen) geboren. Sie hatte das Gymnasium in Braunsberg besucht. Die Familie soll nach verschiedenen Angaben vermögend und wohlhabend gewesen sein.

Die Tante Magda Neumark erzählte in einem späteren Brief an ihren Neffen Stefan: „ … Deine beiden seligen Großväter: Markus Grodszinsky und Moritz Demant. Diese beide kamen von Osten (ich weiß nicht mehr, ob es Russland oder Polen war) als blutarme [sic, bettelarm ist wohl gemeint] junge Leute nach Deutschland. Sie besaßen nichts weiter als die paar armseligen Kleidungsstücke, die sie auf den Körpern trugen und standen ganz allein in dem fremden Lande Deutschland. Aber sie hatten Mut und Selbstvertrauen. Zuerst bekamen sie etwas Gelegenheitsarbeit und sparten sich damit etwas Geld.

Für dieses Geld kauften sie ein bisschen Ware, wie Anzugsstoffe, Leinwand und anderes und gingen damit zu Fuß von einem Bauernhof zum anderen hausieren. Mit dem verdienten Geld kauften sie weitere Waren und hausierten ein paar Jahre, bis sie genug Ersparnisse hatten, um ein kleines Manufakturwarengeschäft zu kaufen und sich zu verheiraten.

Der Großvater Grodszinsky etablierte sich in Skaisgirren und Dein Großvater Demant in Popelken. Beiden gelang es, sich aus bescheidenen Anfängen emporzuarbeiten, so dass sie – wie Du weißt – wohlhabende Leute wurden und sehr hoch geachtet waren …“.

Novemberpogrom – das Grodszinsky-Haus wird angegriffen

Am 10. November 1938 in der „Kristallnacht“ wurde das Geschäftshaus Grodszinsky in Kreuzingen von Nazis angegriffen. Auf der Internetseite der Kreisgemeinschaft Elchniederung hat Cuno Welsch, heute 95 Jahre alt, über einige Erinnerungen aus der Schulzeit geschrieben: „Nach kurzer Zeit fielen mir zwei ältere Schüler auf. Es waren die Söhne von Familie GRODSZINSKY, einem offensichtlich jüdischen Textilgeschäft, Stoffe und Oberbekleidung. Die beiden Jungen waren in der Schule nicht gut angesehen. In den Pausen standen sie allein irgendwo herum. Sie liefen oder tobten nicht mit anderen Jungen und hatten auch kaum Freunde. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, warum sie nicht gut angesehen waren.

Im November 1938 wurde das Textilgeschäft Grodszinsky ausgeräumt. Die Waren und Möbel lagen auf der Straße. Die beiden Jungen kamen nicht mehr in unsere Schule.“

In einem späteren Brief schrieb Tante Magda Neumark darüber, was damals passierte: „Joachim Neumark, mein Sohn, und Henry Bassman waren Verkäufer bei Paul Grodszinsky und arbeiteten dort bis an den Tag der Nazi-Aktion am 10. November 1938. Sie waren Zeugen der Zerstörung und wurden zusammen mit Paul Grodszinsky von der Gestapo verhaftet und in das Gefängnis von Kreuzingen gebracht“.

Die Tante Magda Neumark war eine ältere Schwester der Mutter Elfriede Demant, sie konnte 1939 mit Mann und Sohn in die USA ausreisen. Nach dem Krieg versuchte sie ihren beiden Neffen zu helfen, und in vielen Briefen gibt es Diskussionen über mögliche Zeugen aus Kreuzingen, um das Vermögen und die Geschäftsverhältnisse von Paul Grodszinsky zu beweisen. Die sowjetrussische Übernahme von Ostpreußen machte es besonders schwierig, der westdeutschen Wiedergutmachungsbehörde die Umstände zu erklären. Die Tante las in den 1950er Jahren „Das Ostpreußenblatt“, und sie hatte da Otto Hellwich gesehen, und sie meinte, dass er eine „anständige, gut angesehene Person in Kreuzingen“ war. Sie erzählte, dass der Vater Paul Grodszinsky 1938 sein Warenlager für 50.000 Mark, sein Haus für 25.000 Mark und ein Landgrundstück für etwa 10.000 Mark zwangsweise verkaufen musste, und das Geld wurde in einer Bank in Kreuzingen eingetragen. Die Eltern Grodszinskys konnten monatlich eine kleinere Summe davon haben, aber nach dem Krieg war das Geld verschwunden.

Die Söhne beim Großbauern und Schullehrer weit im Norden

Die Söhne Stefan und Hans-Dieter lebten dann seit 1939 beim Großbauern und Schullehrer Jonas Olof Högberg in Bölen, Junsele, in Nordschweden. Sein Bauernhof war der größte in der Gegend, dazu gehörten auch Wälder und Wasserkraft. Er war eine besondere Persönlichkeit, er hat Abiur gemacht und an der Universität in Lund studiert, er sprach deutsch und hatte Reisen nach Deutschland und Frankreich unternommen. Er war aktiv in der protestantischen Kirchengemeinde, hatte Kontakte mit flüchtlingsfreundlichen Kreisen in Stockholm und war lokalhistorischer Forscher. Er war nicht verheiratet. Im Haushalt lebte auch seine alte Mutter, und die beiden Jungen konnten vermutlich nicht so viel an emotionaler Wärme und Unterstützung bekommen. Und es war weit weg von der jüdischen Gemeinde in Stockholm und weit weg von anderen Flüchtlingskindern.

Aber J.O. Högberg und die Söhnehaben monatlich Briefe und Bilder an die Eltern gesandt, und er hat sich mit Elfriede Grodszinsky 1941 in Berlin getroffen, ein Zusammentreffen „unter ziemlich dramatischen Umständen“ wie er später schrieb.

Versuche, die Eltern aus Ostpreußen zu holen

J.O. Högberg machte auch große Anstrengungen, die Eltern nach Schweden zu holen. 1939 und 1941 schrieb er an die schwedischen Behörden in Stockholm. Die Grodszinskys hätten Verwandte in den USA, und sie wollten nur für kurze Zeit in Schweden bleiben, schrieb er. Der Vater Paul könnte bei ihm als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft arbeiten, der Mutter Elfriede war als Hausfrau bei der Bischofsfrau in Härnösand ein Dienst angeboten worden. Sie sollten ein eigenes Wohnhaus bei ihm bekommen, und sie sollten keine Kosten für die Kommunalgemeinde oder für den schwedischen Staat verursachen. Die Anträge hatten die Unterstützung des örtlichen Pfarrers, des Polizeileiters und der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten vor Ort. 1939 wurde eine Einreise negativ beschieden, 1941 kam ein spätes Ja zur Einreise, aber erst im Oktober. Der Krieg mit der Sowjetunion hatte bereits begonnen, und die Ausreise für Juden aus Deutschland war nicht mehr möglich.

Eltern in Auschwitz getötet

Der Vater Paul musste in ein Arbeitslager, in einem Brief „Lager Weserburg bei Königsberg“ genannt. Dann wurden die Eltern mit anderen Juden in der jüdischen Schule und Synagoge in Tilsit zusammengebracht. Von dort wurden sie Ende Februar 1943 abtransportiert, möglicherweise nach Berlin und von dort n das Konzentrationslager Auschwitz. Nach Zeugenaussagen wurden Paul und Elfriede Grodszinsky in der Nacht zwischen dem 3. und 4. März 1943 direkt in die Gaskammer geschickt und dort getötet.

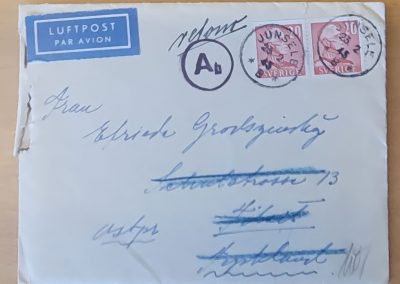

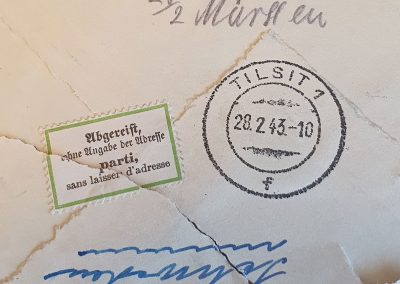

Ein letzter Brief war am 23. Februar 1943 von Junsele an Elfriede Grodszinsky in Tilsit gesandt worden. Offenbar hatte Högberg eine Meldung der in Kürze bevorstehenden Deportation erhalten. Der Brief wurde nach Junsele und Högberg zurückgesandt, die Post hat soweit funktioniert. Auf der Rückseite ein Stempel von Tilsit vom 28. Februar 1943 und ein Etikett angeklebt auf Deutsch und Französisch: „Abgereist ohne Angabe der Adresse – parti sanslaisser d ́adresse“. Eine bürokratische Verharmlosung der Deportation und Vernichtung.

Schweres Leben in Schweden

Die beiden Jungen Stefan und Hans-Dieter hatten kein einfaches Leben in Schweden. Stefan arbeitete als Milchkontrolleur in Nordschweden. Er war u.a. Waldarbeiter und arbeitete beim Bau von Wasserkraftwerken. Er konnte dann ein eigenes Haus kaufen. Er war nicht verheiratet, und er hatte keine eigenen Kinder. Der jüngere Bruder Hans-Dieter hatte früh Wutausbrüche in der Schule, und er hatte oft Angst ohne erkennbare Ursache. Er lebte mehrere Jahre in einer Anstalt, aber in seinen letzten Jahren in einer eigenen Wohnung. Leute, die die beiden trafen, meinen, sie waren trotz all ihrer Sorgen doch ruhig und irgendwie zufrieden. Ihre Ersparnisse haben sie testamentarisch einer Tierschutzorganisation vermacht. Stefan wollte dem schwedischen Staat kein Geld vermachen, weil Schweden die Einreise und Rettung der Eltern verweigert hatte.

***

Grabstein für Stefan und Hans-Dieter Grodzinsky aus Kreuzingen auf dem Friedhof in Junsele, Schweden

Auf dem Haus ein Schild: „Möbel, Schuh- u. Manufakturwaren Konfektion M. Grodzinsky“, in der Hauptstraße 2, Kreuzingen

Damit sie uns nicht vergessen!

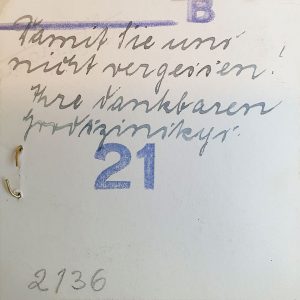

In den Akten des Reichsarchivs gibt es als Anlage des Antrags auf Einreise 1941 ein kleines Foto von Paul und Elfriede Grodszinsky.

Auf der Rückseite folgender Text: „Damit sie uns nicht vergessen! Ihre dankbaren Grodszinskys“.

Ich möchte dies als eine Mahnung ansehen und würde gerne weitere Auskünfte und Berichte über die Grodszinsky Familie finden und vielleicht auch davon zu erzählen versuchen. Wann und wo waren die Großeltern geboren und gestorben? Welche Brüder und Schwestern hatten Paul und Elfriede? Es gab Grodszinskys in Berlin, waren sie Verwandte? Wie groß war die Firma Grodszinsky? Gab es andere jüdische Familien in Kreuzingen? Wie stark waren die Nationalsozialisten damals in der Elchniederung? Ich habe den Eindruck, Paul und Elfriede hatten Freunde vor Ort, die zu helfen versuchten, Leben, Geld und Eigentum zu retten. Wer waren diese Leute? Teilweise schwierige Fragen von mir als nachkriegsgeborenem Schweden und aus einem vom Krieg glücklicherweise unberührten Land. Aber ich möchte gerne mehr Auskunft, Berichte und auch Kommentare haben. Meine Adresse und Mailkontakte finden Sie hier unten.

Das Urheberrecht für die Bilder dieses Artikels liegt ausschließlich bei Rolf Fredriksson. Eine Verwendung durch andere ist nicht gestattet.

Rolf Fredriksson

Mail-Adresse: rolf.fredriksson2016@gmail.com

Post-Adresse : Åsögatan 105,

118 29 Stockholm, Schweden

Rolf Fredriksson ist ein schwedischer Journalist, früher Korrespondent für das schwedische Fernsehen SVT in Wien, Brüssel und Berlin.